イオンスタイル入間:0.8km

|

|

ファミリーマート

入間グリーンヒル店:0.6km

イオンスタイル入間:0.8km

ヨークマート入間店:0.7km

西武狭山グリーンヒルは18棟からなる団地構成であるため集会所を起点として各々の距離を表示しております。

入間市立藤沢小学校:0.8km

西武池袋線 武蔵藤沢駅:2.3km

JR八高線 金子駅:8.0km

県の南部に位置。市域の東に西武池袋線、西にJR八高線が走り、中心を圏央道と国道16号が通る。住宅都市として発展したが、工場誘致を早くから行い、武蔵工業団地などを中心に、非鉄金属製造や電機・輸送機器関連などの事業所も多く立地。鎌倉時代から茶が栽培され、狭山茶の主要産地。2000年に狭山市との合併案があり2005年に実施した住民投票の結果、実現しなかった。アウトレットモールやコストコが所在。総人口約145,000人 |

入間市の気候は、年間を通じて気温の変化が大きく、夏は短く蒸し暑く、冬は非常に寒く晴れの日が多いのが特徴です。年間を通じて気温は-1℃から31℃程度で、これより極端に低い気温や高い気温になることは稀です。 年平均気温:14.7℃

|

入間市の刑法犯認知件数は1,017件で、人口1,000人当たりの犯罪率(1000人あたり)は6.98件です。この犯罪率は、埼玉県全体の犯罪率平均よりもやや高めですが、埼玉県内では中程度のレベルに位置します。 |

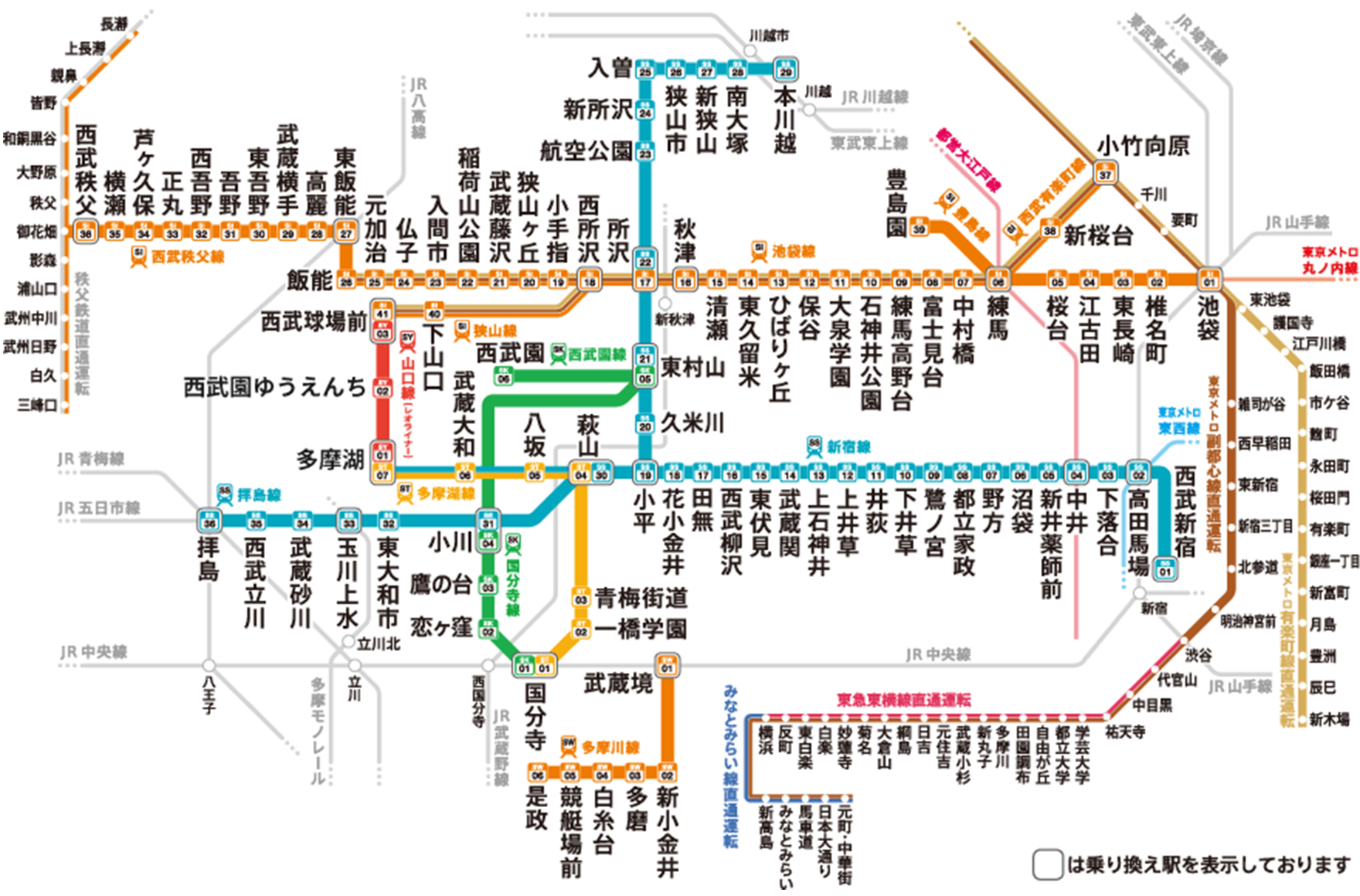

・鉄道

|

三井アウトレットパーク入間:2.5km

コストコホールセール入間倉庫:3.3km

ローソンユナイテッドシネマ入間:3.1km

旧石川組製糸西洋館:4.3km

ムーミンバレーパーク:10km

三峰神社:75km

|

入間市は407号(入間市→栃木県足利市)、463号(入間市→越谷市)、299号(入間市→長野県茅野市)それぞれの国道の起点(終点とも言うが)あり古くは宿場町として、現代では車社会において重用されてきた。 文・JJ |